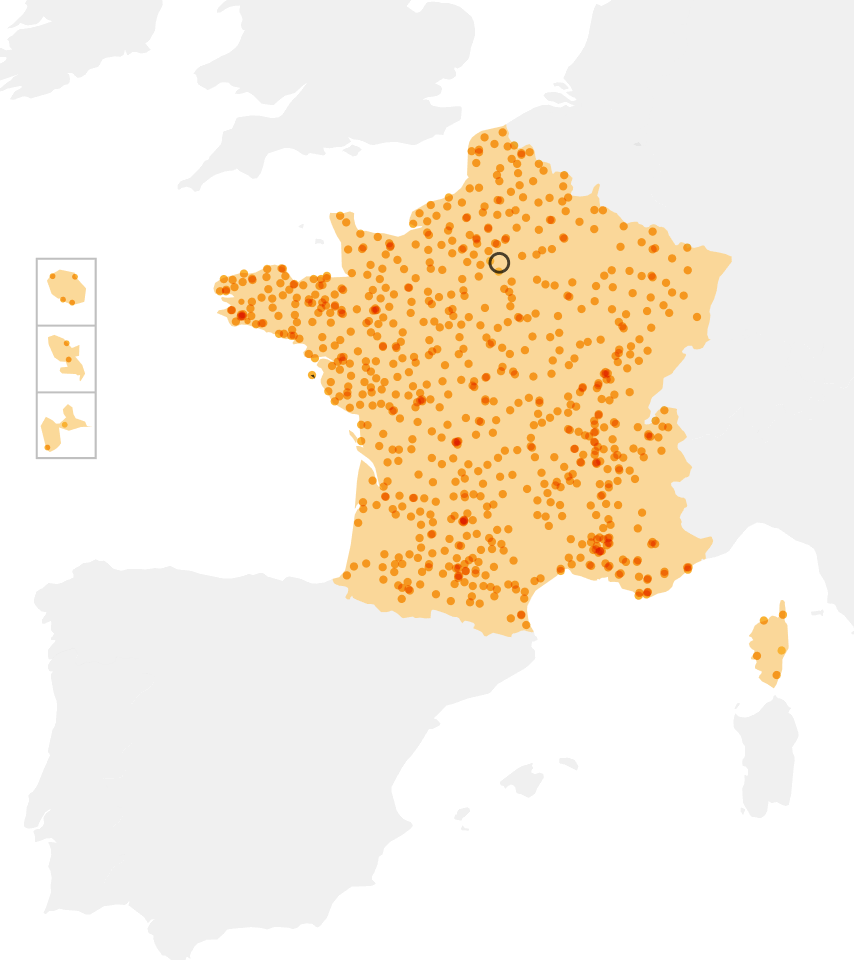

Une nouvelle programmation PAC pour 2023-2027

Publié le 06.03.2023

Sans constituer une révolution, la réforme 2023 marque un pas supplémentaire vers une orientation des soutiens à l’agriculture davantage liée avec les problématiques environnementales. Ce lien, déjà initié avec les réformes précédentes, est sans nul doute amené à se renforcer dans le futur au regard des enjeux climatiques et environnementaux et des engagements pris en ce sens au niveau européen (Pacte vert).

La réforme entérine ainsi :

- un renforcement de la conditionnalité environnementale, qui intègre notamment les conditions de l’ancien paiement vert, met l’accent sur les éléments improductifs (BCAE 8) et ajoute des obligations de rotation culturale (BCAE 7) ;

- la mise en place d’un dispositif d’écorégime doté de 25% des montants du 1er pilier visant à promouvoir des pratiques vertueuses en termes de durabilité environnementale.

Nouveauté de cette réforme, dans le respect du cadre règlementaire fixé par l’accord européen du 25 juin 2022, chaque état membre a du établir un plan stratégique national (PSN) détaillant les interventions du 1er et du second pilier pour la durée de la programmation 2023-2027, en démontrant leur cohérence avec les enjeux nationaux et européens et en identifiant des indicateurs de mesures des résultats. Le PSN français a été validé par la Commission européenne le 31 août 2022 (Il est consultable ainsi que des documents de synthèse sur le site du MASA) et s’applique à partir de la campagne 2023. Que faut-il en retenir ?

Un durcissement des conditions pour être reconnu agriculteur actif.

Etre agriculteur actif est un critère d’éligibilité à la large majorité des aides de la PAC. Pour les exploitants agricoles qui souhaitent déposer une déclaration PAC, il est donc essentiel de s’assurer qu’ils remplissent bien les conditions.

Nouvelle définition de l’agriculteur actif

- Pour une personne physique : elle doit être assurée à l’ATEXA au titre de son activité dans l’exploitation individuelle (ou s’il est dans un département soumis au droit local - Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle-, répondre a un critère équivalent a savoir exploiter une superficie supérieure a 2/5eme de la surface minimale d’assujettissement (SMA) ou consacrer au moins 150 h de temps de travail à l’activité agricole.), ET si elle a plus de 67 ans le dernier jour de la période de déclaration (15 mai pour 2023), elle ne doit pas avoir fait valoir ses droits à la retraite (quel que soit le régime de retraite obligatoire).

- Pour les personnes morales sous forme sociétaire (ex : EARL, GAEC, SCEA) : si au moins un associé exploitant respecte les conditions pour une personne physique, elle est reconnue agriculteur actif

- Pour les formes sociétaires de type, SA, SARL et SAS, sans associé cotisant à l'ATEXA : La société doit :

- exercer une activité agricole (exploitations de culture et d’élevage) ;

- ET tous ses dirigeants doivent :

- relever du régime de protection sociale des salaries des professions agricoles (= cotiser à l’assurance accidents du travail et maladies professionnelles des salariés agricoles),

- ne pas avoir fait valoir leurs droits à la retraite dès lors qu’ils ont dépassé 67 ans,

- détenir un pourcentage de parts sociales de minimum 40 % (s’il y a plusieurs dirigeants, ils doivent détenir ensemble au moins 40 % des parts sociales de la société).

Pas de remise à plat des Droits à paiement de base et simplification des transferts

Contrairement à celle de 2015, la réforme de 2023 ne rebat pas globalement les cartes des Droit à Paiement de Base qui donnent l’accès aux aides découplées. Ils sont reconduits à l’identique. Dans l’Hexagone, leur valeur unitaire sera revalorisée en 2023 en lien avec le renforcement de l’enveloppe budgétaire dédiée au paiement de base et elle connaitra deux nouvelles étapes de convergence en 2023 et 2025.

Par ailleurs, les transferts de DPB sans foncier ne seront plus taxés ce qui aboutit à une simplification notable des procédures de transferts entre exploitations.

Pour l’ensemble des systèmes de cultures et d’élevage, accéder au moins au niveau standard d’écorégime sera indispensable pour maintenir le niveau d’aide. Il est donc important de vérifier que l’exploitation remplit les conditions d’au moins une des trois voies d’accès (cf encadré) et d’envisager les ajustements si besoin.

En l’absence d’une certification environnementale éligible (Bio, HVE, CE2+), il faudra donc regarder :

- l’atteinte des seuils d’éléments favorables à la biodiversité (IAE + jachère) sur la SAU

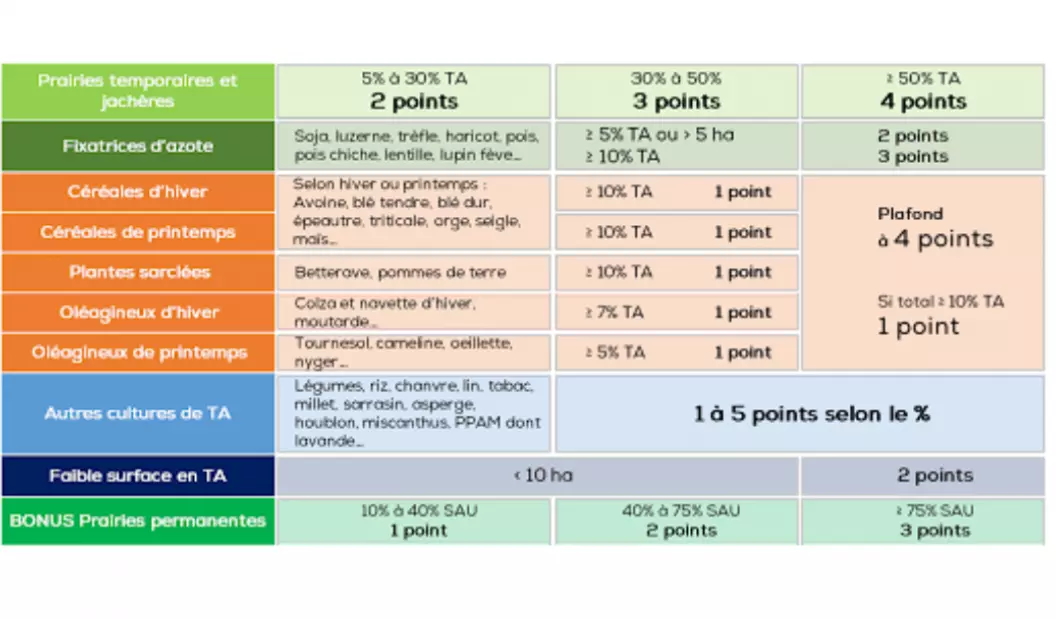

- OU la conformité de la conduite des différentes surfaces de l’exploitation (prairies permanentes, cultures pérennes et terres arables) et en particulier que l’assolement permet d’atteindre au moins 4 points selon le barème de diversité des cultures.

Par ailleurs, il est important d’être en conformité avec les exigences de bonnes conditions agro-environnementales (BCAE) afin de respecter la conditionnalité et d’éviter les pénalités sur les aides (dont le poids se renforce si l’anomalie est répétée sur plus années). Les BCAE sont au nombre de 9 (voir encadré BCAE) mais celles qui risquent de demander le plus d’adaptations sont la BCAE 7 concernant la rotation des cultures et la BCAE 8 concernant le maintien des éléments du paysage favorables à la biodiversité. Là encore il faudra vérifier que l’assolement et la surface d’IAE + jachère sont conformes et le cas échéant envisager de diversifier ses cultures et/ou accroitre ses surfaces en jachères.

A noter que la « dérogation Ukraine » exonère pour 2023 des exigences de rotation annuelle pour la BCAE 7 et des exigences en terme de part des terres arables sen IAE + jachère pour la BCAE 8 (des terres cultivées ou prairies valorisées pouvant être comptabilisées). Ces éléments ne s’appliqueront donc véritablement qu’à partir de 2024.

Les 9 BCAE (Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales)

- BCAE 1 : Obligation du maintien des prairies permanentes.

- BCAE 2 : Protection des zones humindes et des tourbières.

- BCAE 3 : Interdiction de brûlage.

- BCAE 4 : Bandes tampons le long des cours d'eau.

- BCAE 5 : Gestion du labour réduisant les risques de dégradation des sols.

- BCAE 6 : Interdiction de sols nus durant les périodes sensibles.

- BCAE 7 : Rotation des cultures.

- BCAE 8 : Maintien des éléments du paysage.

- BCAE 9 : Interdition de convertir ou de labourer les prairies permanentes dans les sites Natura 2000.

La BCAE 7 comporte :

- un critère annuel imposant que sur 35% des terres arables de l’exploitation, la culture principale soit différente de celle de l’année précédente ou qu’une culture secondaire soit implantée et présente au moins du 15 novembre au 15 février ;

- ET un critère pluriannuel (vérifié à partir de 2025) quie impose que sur une période de quatre années glissantes (n, n-1, n-2 et n-3), chaque parcelle de terres arables cultivées présente au moins deux cultures principales différentes ou l’implantation d’une culture secondaire pour chacune des 4 années.

La BCAE 8, en plus des exigences de maintien des particularités topographiques et de l’interdiction de la taille des arbres pendant la période de nidification déjà en place précédemment, comporte l’obligation d’avoir au moins 4% des terres arables dédiées à des IAE et terres en jachères. Ce taux peut être abaissé à 3% si la somme des IAE, jachères et des cultures dérobées et/ou cultures fixatrices d’azote sur lesquelles aucun produit phytosanitaire n’est utilisé atteint au moins 7% des terres arables.

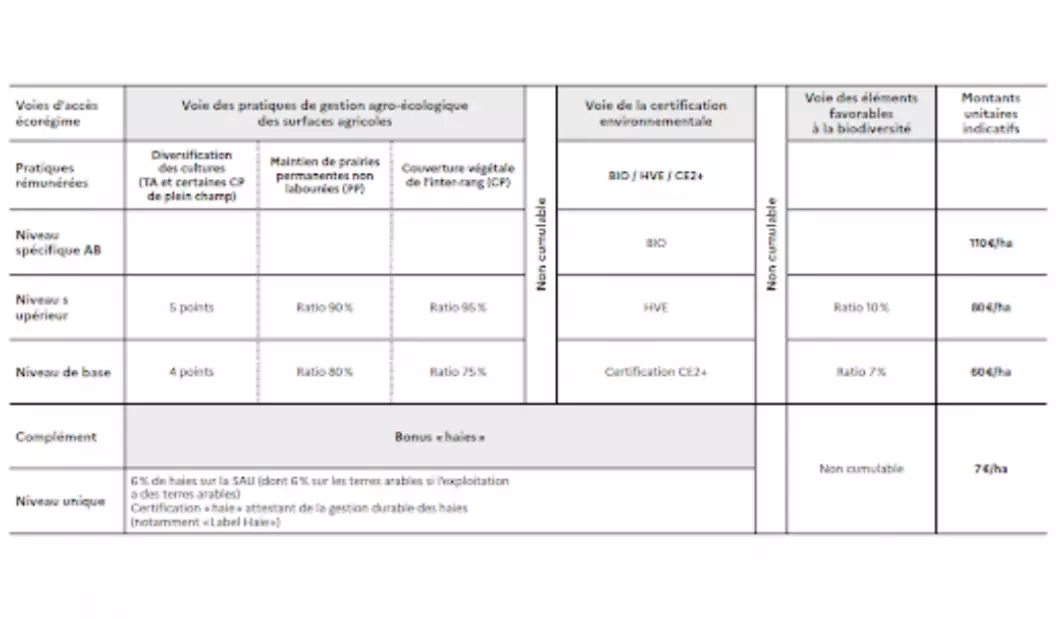

Les écorégimes : 3 niveaux et 3 voies d’accès

Les éco-régimes consistent en un versement forfaitaire sur tous les hectares de l’exploitation en fonction du niveau d’exigence des pratiques agro-écologiques mises en œuvre : pas d’écorégime, niveau standard (~60 €/ha), niveau supérieur (~80 €/ha) et niveau spécifique agriculture biologique (~110 €/ha).

3 voies d’accès sont possibles, le choix dépendra donc de la situation de chaque exploitation :

- la voie des pratiques avec des conditions à respecter sur 3 types de surfaces : terres arables (diversité des cultures avec système à points), prairies permanentes (seuils de non labour), cultures pérennes (seuils de couverture des inter-rangs)

- la voie de la certification environnementale ;

- la voie des éléments favorables à la biodiversité : minimum 4% d’IAE + jachère sur les terres arables et minimum 7% d’IAE + jachères sur la SAU admissible pour le niveau standard et minimum 10% pour le niveau supérieur ;

Barème Diversification des cultures

Une modification des aides bovines destinée à encourager l’engraissement

Les aides à la vache de la PAC actuelle (ABL et ABA) seront remplacées par une aide à l’UGB de plus de 16 mois. Elle se décline en 2 montants (prime forte de 110 € par UGB et prime faible de 60 € par UGB en 2023, dégressif jusqu’en 2027 du fait de la baisse de l’enveloppe au profit de celle des aides couplées végétales). Elle inclut par ailleurs de nouveaux plafonds : maximum 120 UGB, dont maximum 40 UGB pour les primes faibles et maximum 1,4 UGB x la surface fourragère (en ha) pour les primes fortes (avec un minimum garanti à 40 UGB).

Cette évolution peut amener à envisager un ajustement des effectifs bovins pour optimiser les aides, voire à repenser plus profondément le système, notamment s’il repose sur des vaches allaitantes. En outre, le nouveau mode de calcul rend utile une réflexion sur la période de commercialisation des animaux et la date de déclaration des aides.

La réforme prévoit également :

- Un renforcement de l’aide aux légumineuses

- Une nouvelle aide au maraichage pour les très petites exploitations (SAU ≤ 3ha) exploitant au moins 0,5 ha de légumes ou petits fruits

- Un maintien à l’identique de l’ICHN avec un relèvement du seuil d’éligibilité pour l’ICHN animal à 5 UGB

- Un nouveau catalogue de MAEC surfaciques (gérées par l’état) incluant des mesures localisées constituées d’engagements pris à la parcelle et des mesures système engageant au moins 90% de l’exploitation + la mise en place de MAEC forfaitaires (gérées par les Régions)

- Une hausse de l’enveloppe dédiée à l’aide à la conversion à l’agriculture biologique et une hausse à 350 €/ha du montant alloué aux surfaces de grandes cultures et légumineuses.

3STR et Droit à l’erreur

Une autre nouveauté de la nouvelle programmation : la mise en œuvre du Système de suivi des surfaces en temps réél (3STR) pour l’instruction des aides. Il s’agit de l’utilisation des images satellites et d’outils d’intelligence artificielle pour contrôler la conformité des couverts et de l’activité agricole déclarée. Des contrôles ciblés sur place resteront la règle pour les éléments non visibles par le 3STR.

En parallèle de la mise en place de ces nouvelles modalités, un droit à l’erreur est instauré, se traduisant par la possibilité de modifier sa déclaration PAC après la fin de la période de déclaration sans pénalités et directement sur TéléPAC

Dans beaucoup d’exploitations, la réforme de la PAC 2023 devrait moins bouleverser les montants perçus que la réforme précédente. Cependant, à l’échelle individuelle, certaines adaptations seront parfois nécessaires pour maintenir le niveau d’aides publiques. Elles doivent tenir compte des aspirations des exploitants, des conditions pédo-climatiques, des infrastructures de la région, des risques (techniques et commerciaux)… La PAC n’est pas à elle seule un puissant levier de changement mais c’est un aiguillon qui peut favoriser la transformation des systèmes afin de relever les grands défis actuels : améliorer les revenus, trouver du sens dans son métier, répondre aux nouvelles attentes sociétales et anticiper le changement climatique. Les orientations des politiques publiques et réglementations sont à prendre en compte dans la stratégie et le pilotage des exploitations.